El modelo privatizado de pensiones en Chile -AFP- es blanco de críticas por expertos y ciudadanos de a pie por ser «un fracaso». El sistema en Perú, al igual que nuestro país vecino, cuenta con deficiencias y pocos beneficios para jubilados que buscan asegurar un buen futuro tras dejar la vida laboral activa.

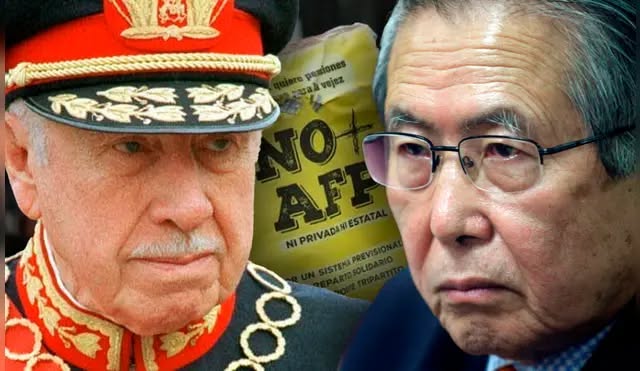

En 1981, Chile cambió radicalmente su sistema de pensiones con el paso a un esquema privado de capitalización individual. El gobierno de ese entonces, liderado por Augusto Pinochet, implementó esta reforma con el objetivo de reemplazar el sistema estatal de reparto —administrado por el ex Servicio del Seguro Social (SSS)—, bajo el argumento de que el bajo nivel de pensiones y las dificultades de financiación estaban ligados a dicha estructura pensionaria.

Así, al año siguiente (1982), todos los trabajadores en relación de dependencia fueron incorporados de forma obligatoria a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), que en su momento fue presentada como un modelo exitoso, basado en la premisa de que el mercado era capaz de asegurar resultados óptimos en el sistema previsional.

Sin embargo, las cifras demostraron que el sistema actual no ofrecía muchas ventajas en comparación con el que fue reemplazado por el régimen de Augusto Pinochet. Entre 1981 y 2001, el Estado chileno continuó pagando las obligaciones del sistema previsional anterior —previo a la creación del modelo AFP—, a pesar de haber implementado un modelo privado. Esto generó un déficit promedio del 4,7% del producto bruto interno (PBI), es decir, el Estado chileno destinó cada año, en promedio, casi el 5% de toda la producción nacional únicamente para cubrir los costos de transición entre ambos sistemas previsionales.

La población económicamente activa en Chile —afiliada a las administradoras— ronda los ocho millones de personas, incluyendo tanto a quienes han realizado al menos un aporte durante su vida laboral como a quienes ya no participan del mercado laboral. Estas cifras indican que el 62% de la población activa en el país aporta a un sistema de fondos de pensiones privado, lo que convierte a Chile en el país con mayor cobertura previsional de América Latina, especialmente entre los sectores de menores ingresos, en comparación con otras naciones de la región.

Pese a que estas cifras podrían interpretarse como señales positivas, su impacto se reduce al considerar que, después de más de 25 años y a pesar de que el ingreso per cápita del país se ha cuadruplicado desde 1990, más de un tercio de la población económicamente activa sigue sin cobertura previsional contributiva, incluidos los trabajadores autónomos.

Además, debe tenerse en cuenta que los datos de cobertura total pueden presentar «lagunas previsionales», ya que algunos afiliados realizan aportes de forma esporádica y la densidad de cotizaciones promedio apenas alcanza el 52% de la vida laboral.

Detrás de las cifras y proyecciones que se puedan realizar, existen ejemplos concretos: miles de jubilados que no pueden afrontar el fin de mes, debido a que —en muchas ocasiones— sus pensiones no superan los 150.000 pesos chilenos. Para tener una idea más clara, en Perú eso equivaldría a 548,43 soles; es decir, menos de la mitad de un sueldo mínimo, por lo que sobrevivir sin un ingreso extra resulta casi imposible.

Los factores detrás del fracaso del sistema de AFP en Chile

Chile, desde hace 44 años —específicamente desde 1981, año en que el gobierno de Augusto Pinochet introdujo el sistema privado de pensiones— afronta múltiples quejas por parte de expertos y de la ciudadanía en general respecto a qué tan beneficioso es estar afiliado a este esquema individual de pagos para jubilados.

Gonzalo Durán, profesor de Economía en la Universidad de Chile e integrante de la Fundación Sol, señala que el modelo del sector privado de pensiones actualmente enfrenta rentabilidades con tendencia a la baja, tanto en el mediano como en el largo plazo.

Durán compartió datos precisos mediante una comparación progresiva de las tasas de rentabilidad real. En la década de 1980, el promedio era de 12%; sin embargo, diez años después, en 1990, se redujo a 9,9%. Posteriormente, a inicios de los años 2000, 2010 y 2020, se registraron rentabilidades de 5,7%, 4,8% y -1%, respectivamente.

Entonces, si los fondos no generan una rentabilidad adecuada, no habrá otro camino que asumir pensiones exiguas (bajas o escasas). En Chile, según datos de Gonzalo, el 75% de las pensiones que se pagan son inferiores al salario mínimo. «Básicamente, el sistema está condenado a una rentabilidad decreciente y no permite que los fondos se reproduzcan como prometía», asegura.

Por otra parte, Luis Mesinas, profesor de historia y vocero de la Coordinadora No + AFP Chile, señala que otra de las razones más complejas de estos sistemas de pago —ya sea en territorio chileno o a nivel general— es el cambio demográfico. Es decir, la población vive más años y, en consecuencia, los recursos económicos disminuyen para cubrir la sobrevida de los trabajadores, especialmente de quienes se encuentran en condiciones económicas precarias.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile, la población mayor de 65 años ha aumentado significativamente. En el Censo de 1992, las personas de 65 años o más representaban el 6,6% de la población; sin embargo, en 2024 ese porcentaje subió al 14%. De acuerdo con las proyecciones del INE, para el año 2050 las personas mayores de esa edad podrían representar el 32,1% del total poblacional.

«La AFP ha significado un profundo y absoluto fracaso desde el punto de vista de lo que debe ser un sistema de seguridad social, un sistema de previsión», asegura Mesinas, quien recuerda que, anteriormente, en Chile era posible jubilarse a edades más tempranas y no se dependía de un régimen adaptado al sistema universal, el cual —cabe precisar— cumplirá 45 años de vigencia en territorio chileno en mayo del próximo año.

Reformas de Boric no transformarían el sistema de AFP, advierten especialistas

En febrero de este año, Chile registró un hecho histórico tras la aprobación de la reforma de pensiones del presidente Gabriel Boric en la Cámara de Diputados. Entre las medidas más destacadas de este cambio —que busca una reestructuración de base respecto a lo establecido hace 40 años por Augusto Pinochet— se encuentra el retorno de los aportes patronales a las pensiones de los trabajadores y un aumento progresivo de la cotización. Es decir, del 10% que actualmente ahorran los trabajadores, se pasará al 17%, con un porcentaje que deberá ser cubierto por el empleador.

Sin embargo, pese a la iniciativa del presidente chileno, los expertos coinciden en que las reformas planteadas no tendrán un impacto significativo en el sistema privado de pensiones. Para Gonzalo Durán, la propuesta de pasar de un sistema de capitalización individual a uno mixto no resuelve los problemas estructurales que afrontan las AFP y trasladará esas dificultades al futuro. «Eso es algo que las próximas generaciones deberán enfrentar y de lo que los próximos gobiernos tendrán que hacerse cargo», afirma.

Pese a que Durán señala que “será positivo” el incremento en las pensiones —en especial para las mujeres que han cotizado más de 10 años y los hombres más de 20—, advierte que este avance se dará a costa de una mayor profundización del sistema de capitalización individual y de la “concentración de poder económico en unos pocos”.

Parte de la reforma también busca reforzar el pilar no contributivo —como la Pensión Garantizada Universal (beneficio mensual para mayores de 65 años que cumplen ciertos requisitos de ingreso y residencia)— que, según el experto, funciona como “una especie de respirador artificial” para un “sistema totalmente deslegitimado”.

Para Luis Mesinas, quien también habló en representación de la Coordinadora No + AFP en Chile, existe malestar porque en la propuesta inicial de Boric —antes de ganar las elecciones— se contemplaba que las personas pudieran migrar hacia un sistema público solidario con sus ahorros. Además, mencionaron como ejemplo el modelo de cuentas nacionales en Suecia, en el que del 18% de las contribuciones un 16,5% se destina a dicho sistema y apenas un 2,5% a capitalización individual.

Según Mesinas, a diferencia de países como Colombia, Argentina o Brasil, Chile supera en ingresos per cápita y cuenta con una masa salarial significativa —aproximadamente el 60% del producto interno bruto—; sin embargo, estos no son indicadores de desarrollo social, sino «indicadores que favorecen a sectores inversionistas».

«Las AFP en Chile recaudan cada año, a partir de los salarios de las y los trabajadores, una cifra cercana a los 12 mil millones de dólares», asegura el vocero de No + AFP, quien añade que el excedente de ese monto —descontados los pagos a los afiliados— podría destinarse a resolver problemas como la vivienda o la salud en el país.

Perú y Chile, modelos previsionales marcados por reformas neoliberales y la herencia de Fujimori y Pinochet

En Perú, el sistema de pensiones administrado por el sistema de AFP también se ha visto envuelto en controversia, luego de una medida que prohibía el retiro de fondos por parte de la población y obligaba a los trabajadores independientes —en particular, a quienes emiten recibos por honorarios— a aportar a dicho sistema. Este modelo, instaurado durante el gobierno de Alberto Fujimori, presenta varias similitudes con el chileno, según los expertos Gonzalo Durán y Luis Mesina.

Para el economista Gonzalo Durán, en Perú se reflejan las limitaciones de un sistema de capitalización individual. Señala que el retiro de fondos, en su momento, ayudó en situaciones de crisis —como la pandemia—, pero advierte que a futuro representará un problema para las pensiones, ya que al retirar montos elevados se reduce el ahorro y, en consecuencia, las jubilaciones serán más bajas.

Además, sostiene que si no se impulsa un cambio estructural de fondo, la ciudadanía podría entrar en la discusión para plantear demandas legítimas. «No creo que sea algo tan simple como para decir que los retiros deben prohibirse o aceptarse; no es blanco y negro», afirma.

Sin embargo, considera que será clave definir cuáles son las prioridades en torno a las necesidades materiales de las distintas poblaciones, sobre todo ante lo que implicaría un cambio radical. Al comparar con el caso de Chile, señala que la propiedad de los fondos de pensiones influye de manera decisiva en el debate sobre modificar un sistema de capitalización individual, el cual —asegura— en Perú está lejos de ser el ideal. “Está siendo muy tensionado en este momento”, advirtió.

A modo de contraste, Luis Mesinas señala que los trabajadores en Perú tuvieron un “hecho tremendamente positivo”, ya que pudieron “recuperar parte de sus salarios que habían sido expropiados”. El experto añade que la inestabilidad política juega un papel clave respecto al sistema de AFP, pues las condiciones de los trabajadores peruanos no son las mejores y “son tan paupérrimas como las chilenas”.

Finalmente, destaca las similitudes entre Perú y Chile, ya que ambos países carecen de un sistema de seguridad social, derecho que —según sus propias declaraciones— debería estar garantizado por los Estados y que fue desmantelado bajo dictaduras inspiradas en la impronta del monetarismo. «Los peruanos y los chilenos hemos sido saqueados», sentencia. diario la republica.